歯科矯正

最終更新日:2026年1月30日

噛み合わせが悪いってダメなこと?放置するリスクと対処法を紹介

この記事のまとめ

- 噛み合わせの治し方は症状によって異なるため、まずは歯科医院で診断を受け、自分に合った治療法を選ぶのが大事。

「噛み合わせが悪いと思うが、正直どこが問題なのか分からない」

「歯並びは気になるけど、生活にそこまで困っていない」

そんな理由で、噛み合わせの問題を後回しにしている方は少なくありません。

ただ、噛み合わせの乱れは見た目だけでなく、歯や顎、体全体に少しずつ負担をかけていくことがあるので注意が必要です。

この記事では、噛み合わせが悪いと起こる代表的な症状、セルフチェック方法、原因、そして治療法までをわかりやすく解説します。

「自分は大丈夫?」と気になる方は、ぜひ最後までチェックしてください。

「歯並びは気になるけど、生活にそこまで困っていない」

そんな理由で、噛み合わせの問題を後回しにしている方は少なくありません。

ただ、噛み合わせの乱れは見た目だけでなく、歯や顎、体全体に少しずつ負担をかけていくことがあるので注意が必要です。

この記事では、噛み合わせが悪いと起こる代表的な症状、セルフチェック方法、原因、そして治療法までをわかりやすく解説します。

「自分は大丈夫?」と気になる方は、ぜひ最後までチェックしてください。

目次

- 【結論】噛み合わせに悩みがあるなら、すぐに歯医者に相談を

- 噛み合わせが悪いと出る8つの症状

- 1.顎関節症(がくかんせつしょう)

- 2.頭痛・肩こり・腰痛

- 3.しっかり物が噛めない

- 4.顔が歪む

- 5.虫歯や歯周病になりやすい

- 6.歯ぎしりや食いしばり

- 7.滑舌が悪くなる

- 8.ストレスを感じる

- あなたはどのタイプ?7つの「嚙み合わせが悪い」状態を解説

- ❶叢生(そうせい)

- ❷上顎前突(出っ歯)

- ❸空隙歯列(すきっ歯)

- ❹開咬(オープンバイト)

- ❺過蓋咬合(かがいこうごう)

- ❻下顎前突(受け口)

- ❼交叉咬合(こうさこうごう)

- 噛み合わせが悪くなる原因|カテゴリ別に解説

- ①日常のクセ・習慣によるもの

- ②口まわりの機能・習慣によるもの

- ③歯や口腔のトラブルによるもの

- ④生まれつきの歯の本数・大きさの問題

- 噛み合わせの治し方を矯正方法別に紹介!

- マウスピース矯正(軽度におすすめ)

- ワイヤー矯正(中度~複雑な症例に対応)

- 外科的矯正治療

- 噛み合わせが悪いことに関するよくある質問(FAQ)

- 噛み合わせが悪いかはどうやってセルフチェックできますか?

- 噛み合わせが悪いのはセルフケアできますか?

- 噛み合わせが悪いと感じたら早めに専門家に相談しよう

【結論】噛み合わせに悩みがあるなら、すぐに歯医者に相談を

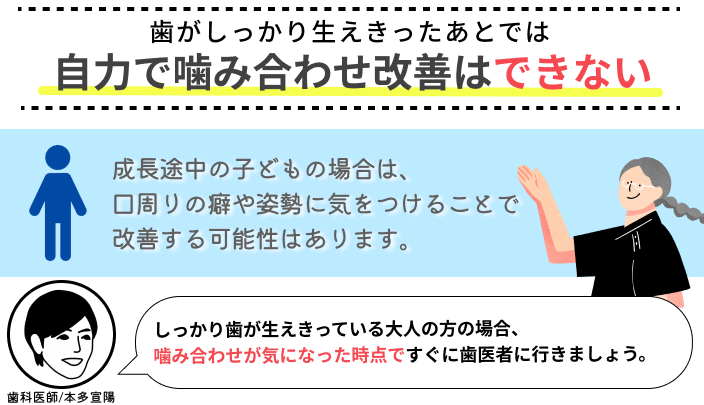

噛み合わせが悪いと感じたとき、「普段の癖を意識すれば自然に治るのでは?」と思う方もいるかもしれません。

たしかに、成長途中の子どもの場合は、口周りの癖や姿勢に気をつけることで改善する可能性があります。

しかし、歯がすでに生えそろっている大人の場合、癖を直すだけで噛み合わせが完全に改善することはほとんどありません。

たしかに、成長途中の子どもの場合は、口周りの癖や姿勢に気をつけることで改善する可能性があります。

しかし、歯がすでに生えそろっている大人の場合、癖を直すだけで噛み合わせが完全に改善することはほとんどありません。

一時的に違和感が軽くなることはあっても、歯並びや噛み合わせのズレ自体が自然に元に戻るケースは少ないのが現実です。

また、骨格など遺伝的な要因が関係している場合、自分だけで改善するのは難しくなります。

そのため、「噛み合わせが悪いかも」と感じたら、症状が軽いうちでも早めに歯医者に相談することが大切です。

また、骨格など遺伝的な要因が関係している場合、自分だけで改善するのは難しくなります。

そのため、「噛み合わせが悪いかも」と感じたら、症状が軽いうちでも早めに歯医者に相談することが大切です。

放置せず、まずは現状を確認することで、必要以上に悩まずに済む可能性もあります。

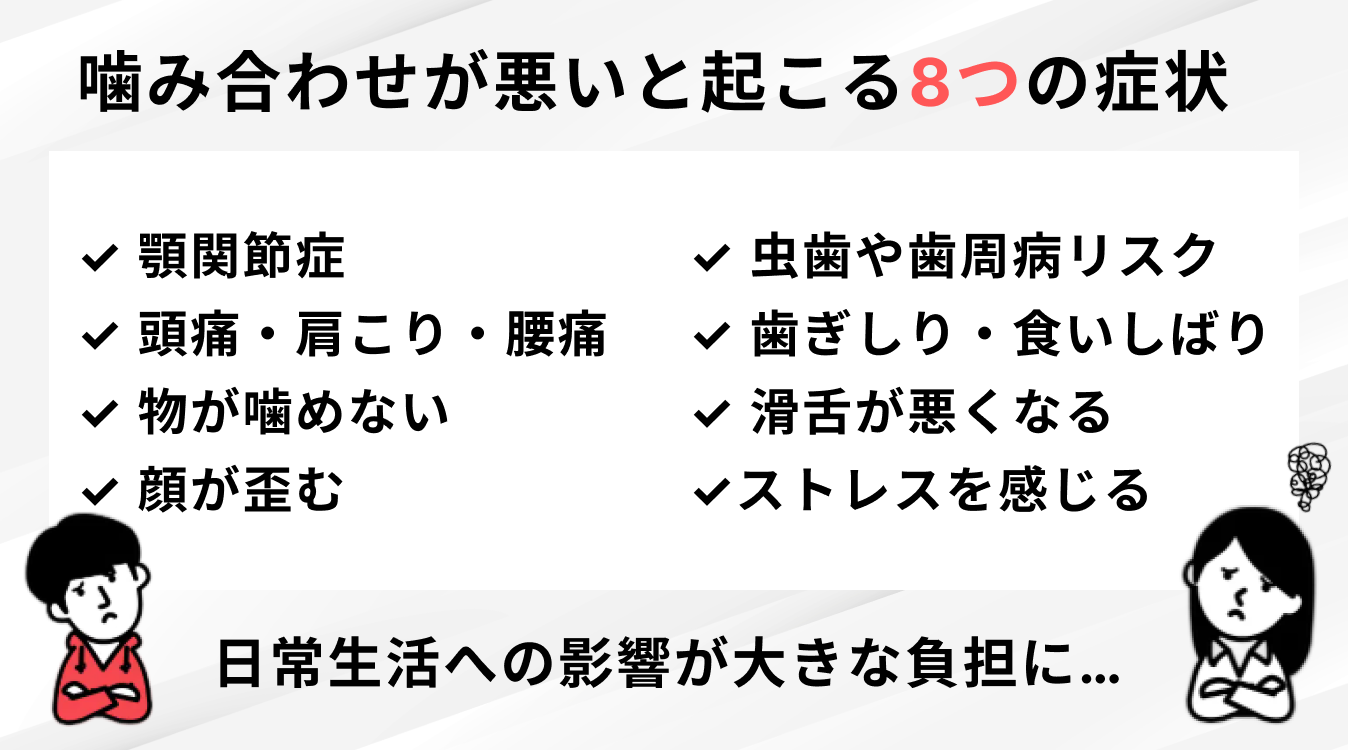

噛み合わせが悪いと出る8つの症状

噛み合わせが悪いと、体全体にも悪影響が出はじめます。

ここからは不正咬合が原因の一つと考えられる、健康への悪影響 を8つ見ていきましょう。

1.顎関節症(がくかんせつしょう)

噛み合わせの乱れは、顎関節(あごの関節)へ過度な負担をかける大きな要因となります。この負担が蓄積されることで引き起こされるのが「顎関節症」です。

顎関節症は、単にあごの違和感に留まらず、重症化すると、食事や会話といった日常生活にまで支障をきたす恐れがあります。

なお、以下のような症状がある場合、顎関節症の可能性があります。

顎関節症は、単にあごの違和感に留まらず、重症化すると、食事や会話といった日常生活にまで支障をきたす恐れがあります。

なお、以下のような症状がある場合、顎関節症の可能性があります。

顎関節症の代表的な3つのサイン

- 顎関節の雑音: 口を開閉する際に「カクッ」「ジャリッ」といった音が鳴る

- 顎の痛み:口を動かした際、関節や周囲の筋肉に痛みを感じる

- 開口障害: 以前よりも口が大きく開きにくい、または開き方に違和感がある

「少しおかしいな」と感じた段階で、適切な診断を受けることが大切です。

2.頭痛・肩こり・腰痛

噛み合わせが悪くそれらの口周りの筋肉のバランスが崩れると、頭痛や肩こりなどの症状が出ることがあります。

口周りには、口輪筋(こうりんきん)や咬筋(こうきん)と呼ばれる筋肉が複数存在しています。

全身の筋肉は筋膜でつながっているので、ある一つの筋肉に負担がかかると、引っ張られるように首や肩、腰といったあらゆる部分に影響が出てしまうのです。

体の痛みと噛み合わせについて詳しく知りたい方は、こちらをチェックしてみてください。

3.しっかり物が噛めない

噛み合わせが悪いと、食べ物をしっかり噛むことができなくなります。

これは上下の歯が正しくかみ合わず、噛む力のバランスが崩れてしまうためです。

たとえば、上下の歯がずれていたり、奥歯がうまく接触しないと、片側だけで噛むクセなどがつきやすくなります。

また、うまく噛めないことで咀嚼回数が減り、満腹感を得にくくなるため、食べすぎの原因になることもあります。

4.顔が歪む

噛み合わせが悪いと、顔のバランスが崩れ、歪んで見えることがあります。

たとえば、噛み合わせの影響で片側だけで噛むクセがついてしまうと、左右の筋肉の使い方に差が出てしまい、咬筋などの発達にも偏りが生じます。

さらに、あごの動きが不自然になることで骨格のズレを引き起こし、顔の輪郭にまで影響が及ぶことも。

このような状態を放っておくと、見た目の左右差だけでなく、特定の歯に負担が集中し、痛みや破損につながるおそれがあります。

5.虫歯や歯周病になりやすい

噛み合わせが悪いと、虫歯や歯周病になりやすくなります。

これは、歯並びが乱れていたり、歯の接触に偏りがあると、特定の場所に歯ブラシが届きにくくなり、磨き残しが生じやすいためです。

さらに、噛む力のバランスが崩れていると、一部の歯に過剰な力が加わり、歯の表面に小さな亀裂ができたり、歯茎に炎症が起きやすくなることもあります。

このような状態が続くと、日々の歯磨きだけではケアしきれず、虫歯や歯周病が進行するリスクが高まります。

6.歯ぎしりや食いしばり

噛み合わせが悪いと、気がつかないうちに歯ぎしりや食いしばりをしていることも多く、必要以上にあごに負担がかかってしまいます。

歯ぎしりや食いしばりの力は体重の2〜5倍の力がかかるとされており、ときには300kgもの力になることも珍しくありません。

歯ぎしりや食いしばりで相当な力が加わったあごや歯には、以下のような悪影響が生じると考えられます。

歯ぎしりや食いしばりによる悪影響

- 歯がすり減る・ヒビが入る

- 詰め物や被せ物が外れやすくなる

- 歯槽骨(あごの骨)が吸収されて歯がグラつく

- 起きたときにあごや頬がだるい

- 歯が痛む・冷たいものがしみる

7.滑舌が悪くなる

噛み合わせが悪いと、滑舌が悪くなりやすくなります。

これは、上下の歯の位置がずれていたり、歯並びに凸凹があることで、息が歯のすき間から漏れたり、舌の動きが制限されるためです。

たとえば、舌先が本来触れるべき歯の裏に届かなかったり、歯の並びによって発音時の舌の位置が不安定になると、正確な音を出すことが難しくなります。

特にサ行・タ行・ラ行など、舌先を使う発音は影響を受けやすいです。

8.ストレスを感じる

噛み合わせが悪いと、日常生活の中でさまざまなストレスを感じやすくなります。

たとえば、噛み合わせのズレが原因であごの筋肉に負担がかかると、顎関節の違和感や頭痛、肩こりなどの不調が現れることがあります。

これらの症状が長期間続くと、仕事や家事に集中できなくなり、身体的にも精神的にも疲れを感じやすくなります。

このように、噛み合わせの悪さは見過ごされがちですが、日常生活にじわじわとストレスを積み重ねる原因になるので注意が必要です。

あなたはどのタイプ?7つの「嚙み合わせが悪い」状態を解説

噛み合わせが悪い状態は「不正咬合(ふせいこうごう)」と呼ばれ、見た目だけでなく、噛む・話すなどの機能にも影響を及ぼします。

不正咬合にはいくつかのタイプがあり、それぞれ歯の生え方やあごの成長、クセなどによって引き起こされます。

ここでは、代表的な7つの不正咬合について、特徴や主な原因をわかりやすく解説します。

❶叢生(そうせい)

叢生(そうせい)とは、歯が重なり合ってデコボコに生えている状態で、「乱ぐい歯」や「八重歯」などもこのタイプに含まれます。

主な原因は、歯の大きさに対してあごが小さく、歯がきれいに並ぶスペースが足りないことです。

また、指しゃぶりや舌で歯を押す癖といった習慣が影響することもあります。

❷上顎前突(出っ歯)

上顎前突(じょうがくぜんとつ)は、いわゆる「出っ歯」と呼ばれる状態で、上の前歯が前方に大きく突き出している噛み合わせのことを指します。

原因としては、上あごの骨が前に出ているケースや、下あごの成長が不十分なケースがあり、遺伝的な影響を受けることもあります。

また、幼少期の指しゃぶりや口呼吸などの癖も、歯を前に押し出す要因になります。

❸空隙歯列(すきっ歯)

空隙歯列(くうげきしれつ)は、歯と歯の間にすき間がある状態で、「すきっ歯」とも呼ばれます。

あごの大きさに対して歯が小さい場合や、歯の本数が先天的に少ない場合などに起こりやすく、舌で前歯を押す癖や口呼吸などの習慣が原因になることが多いです。

歯と歯のすき間があると、見た目が気になるだけでなく、発音がしにくくなったり、食べ物が詰まりやすくなるなどの影響も出ます。

❹開咬(オープンバイト)

開咬(かいこう)は、上下の前歯が噛み合わず、隙間が空いてしまう噛み合わせの問題で、「オープンバイト」とも呼ばれます。

一般的には前歯に隙間がある状態を広く指すこともありますが、歯科における「開咬」は、より厳密に言うと「上の歯が下の歯に垂直的に全く被っていない状態(オーバーバイトがマイナス値※の状態)」を指します。

原因として多いのは、舌を前に突き出す癖(舌突出癖)や指しゃぶり、口呼吸など、日常の習慣によるものです。

また、あごの骨の成長バランスが原因となるケースもあります。

※オーバーバイトがマイナス値:垂直的な被盖距離(前歯同士の重なり具合)が0.0mm以下のもの

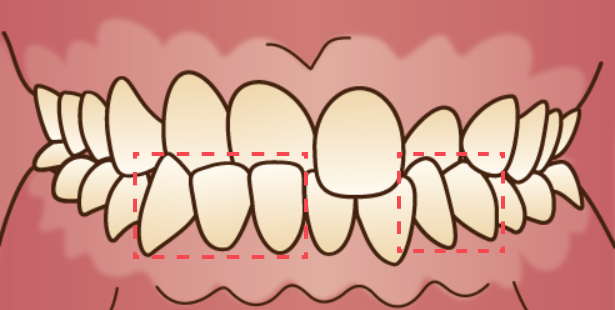

❺過蓋咬合(かがいこうごう)

過蓋咬合(かがいこうごう)は、上の前歯が下の前歯に深くかぶさりすぎて、下の前歯がほとんど見えない状態の噛み合わせです。

原因には、上下のあごの成長バランスの崩れや、奥歯のすり減りによる噛み合わせの変化などがあります。

見た目には気づきにくい不正咬合ですが、あごの関節や筋肉に負担がかかりやすく、顎関節症の原因にもなるため注意が必要です。

❻下顎前突(受け口)

下顎前突(かがくぜんとつ)は、いわゆる「受け口」と呼ばれる噛み合わせで、下の前歯が上の前歯よりも前に出ている状態です。

下あごの骨が過剰に成長していたり、逆に上あごの成長が不十分だったりすることで起こります。

遺伝の影響を受けやすいほか、口呼吸や舌のクセが関係している場合もあります。

❼交叉咬合(こうさこうごう)

交叉咬合(こうさこうごう)は「クロスバイト」とも呼ばれ、上下の歯のかみ合わせが左右にずれていて、本来とは逆の位置で歯がかみ合っている状態です。

たとえば、通常は上の歯が外側にあるべきところで、下の歯のほうが外に出ているなど、左右のかみ合わせにズレが見られます。

これは、あごの成長のバランスが悪かったり、頬杖や寝方などの癖が影響していることもあります。

噛み合わせが悪くなる原因|カテゴリ別に解説

噛み合わせが悪くなる背景には、さまざまな要因が関係しています。

遺伝的な要素もありますが、日常生活のクセや口まわりの筋肉の使い方、歯のトラブルなど、後天的な要因によって噛み合わせが崩れるケースも少なくありません。

ここでは、噛み合わせに影響を与える原因を4つのカテゴリに分けて解説します。

①日常のクセ・習慣によるもの

何気ない日常のクセ習慣が、噛み合わせの乱れにつながることがあります。

たとえば、頬杖をつく、指しゃぶりをする、爪を噛むといった行動は、歯やあごに片側だけ力が加わる原因になります。

ほかにも、食いしばりや歯ぎしり、寝ている間の無意識の噛み癖も、歯並びや噛み合わせを少しずつ歪める原因の一つです

また、舌を上あごにつけず、下の歯の裏側など正しくない位置に置く「舌癖(ぜつへき)」も、前歯を押し出してしまい、出っ歯や開咬の原因になることがあります。

これらのクセは無意識に行っていることが多いため、気づかないうちに長期間続いてしまいがちです。

②口まわりの機能・習慣によるもの

噛み合わせは、口まわりの機能や習慣によっても左右されます。

たとえば、口呼吸が習慣になっていると、口まわりの筋肉が十分に使われず、あごの発育や歯並びに悪影響を及ぼすことがあります。

また、柔らかいものばかり食べることも、あごの骨や筋肉がしっかり発達せず、歯が動きやすくなる原因の一つです。

そして、加齢によって口の周囲の筋肉が衰えると、筋肉が歯を支える力が弱まり、噛み合わせが徐々にずれてくることもあります。

こうした筋肉のアンバランスは、歯の位置を長期的に変化させ、噛み合わせ全体の崩れにつながるのです。

③歯や口腔のトラブルによるもの

虫歯や歯周病といった口腔内のトラブルも、噛み合わせの乱れを引き起こす原因となります。

たとえば、虫歯や歯周病によって歯が抜けたり、ぐらついた状態が続いたりすると、周囲の歯がそのすき間を埋めるように動き出し、歯並び全体が崩れてしまいます。

乳歯の虫歯を放置した場合も、永久歯が正しく生えてくるスペースが確保できず、噛み合わせに影響が出る原因の一つです。

また、治療中のまま放置された仮歯や、中断された矯正治療も、歯の位置の安定性を損なう原因になります。

さらに、親知らずが横向きに生えている場合は、隣の歯を押すように力が加わり、前歯の歯並びにまで影響を与えるケースもあります。

④生まれつきの歯の本数・大きさの問題

噛み合わせの乱れは、生まれつきの歯の本数や大きさが関係していることもあります。

本来あるはずの歯が生えてこない「先天性欠如」や、余分な歯ができる「過剰歯」は、歯並びのバランスを大きく崩す原因の一つです。

また、歯が極端に大きかったり小さかったりすると、あごのスペースとの不調和が生じ、歯がきれいに並びきらずにズレや傾きが出てしまうことがあります。

こうした先天的な特徴は、見た目では判断しにくく、自覚しづらいのが特徴です。

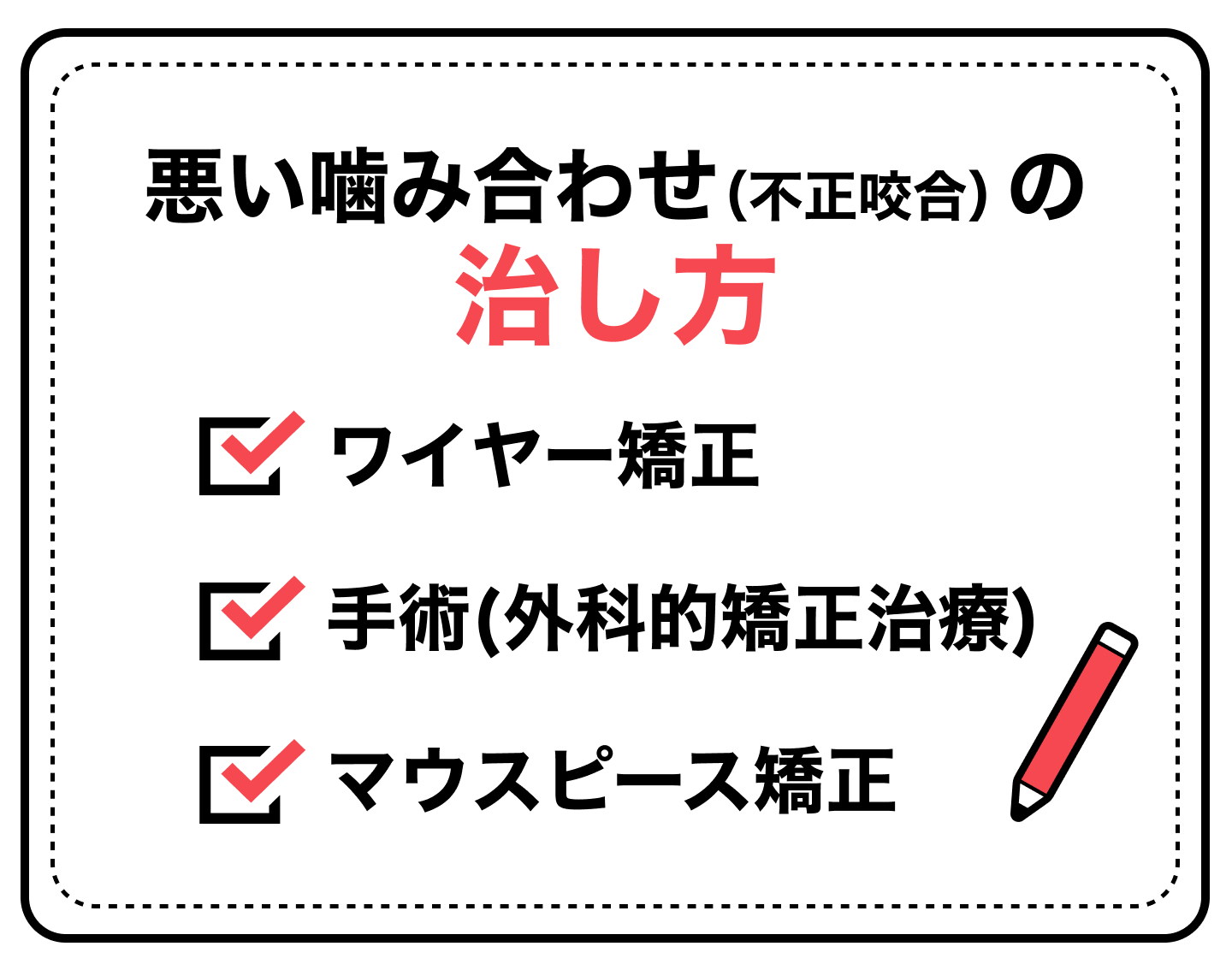

噛み合わせの治し方を矯正方法別に紹介!

噛み合わせの乱れは、矯正治療によって改善が可能です。

治療方法にはいくつかの種類があり、歯並びの状態や症状の程度、ライフスタイルなどに応じて適した方法が選ばれます。

ここでは、代表的な3つの矯正方法をご紹介します。

マウスピース矯正(軽度におすすめ)

マウスピース矯正は、透明なプラスチック製の装置を段階的に取り替えながら、歯並びや噛み合わせを少しずつ整えていく治療法です。

軽度の不正咬合の治療に向いており、自分で取り外しができるため、衛生面でも管理しやすいのが魅力です。

また、装置が目立ちにくいことから、矯正していることを他人に知られたくない人にとっては優先度の高い選択肢のひとつになるでしょう。

一方で、歯を大きく動かす必要がある、中〜重度の症例には対応できないケースもあります。

適応かどうかは見た目だけでは判断できないため、まずは歯科医師による診断を受けることが大切です。

ワイヤー矯正(中度~複雑な症例に対応)

ワイヤー矯正は、歯の表面にブラケットという小さな装置を取り付け、そこにワイヤーを通して歯を動かす矯正方法です。

矯正力が強く、幅広い歯並びや噛み合わせに対応できるため、中〜重度の不正咬合の改善にも効果が期待できます。

目立ちやすいというデメリットはありますが、最近では歯の裏側に装置をつける「裏側矯正」や、目立ちにくい素材を使った「審美ブラケット」など、見た目への配慮がされた選択肢も増えてきました。

歯を大きく動かす必要があるケースでは、安定した治療効果が見込めるワイヤー矯正がおすすめです。

外科的矯正治療

外科的矯正治療は、あごの骨に対して手術を行い、噛み合わせや顔のバランスを根本から整える治療法です。

上下のあごの骨格に大きなズレがある場合や、歯の矯正だけでは十分な改善が難しい重度の不正咬合に対して行われます。

特に、受け口や開咬などであごの位置自体に問題があるケースでは、外科手術が有効な選択肢となります。

ただし、体への負担が大きいため、治療の可否は専門医とともに慎重に判断をしましょう。

噛み合わせが悪いことに関するよくある質問(FAQ)

「自分に噛み合わせが悪いのでは?」と思ったとき、どうやってチェックすれば良いのか、病院へ行かずに自分でケアする方法はないかと考える方は多いでしょう。

ここからは、噛み合わせが悪いことに関するよくある質問について回答していきます。

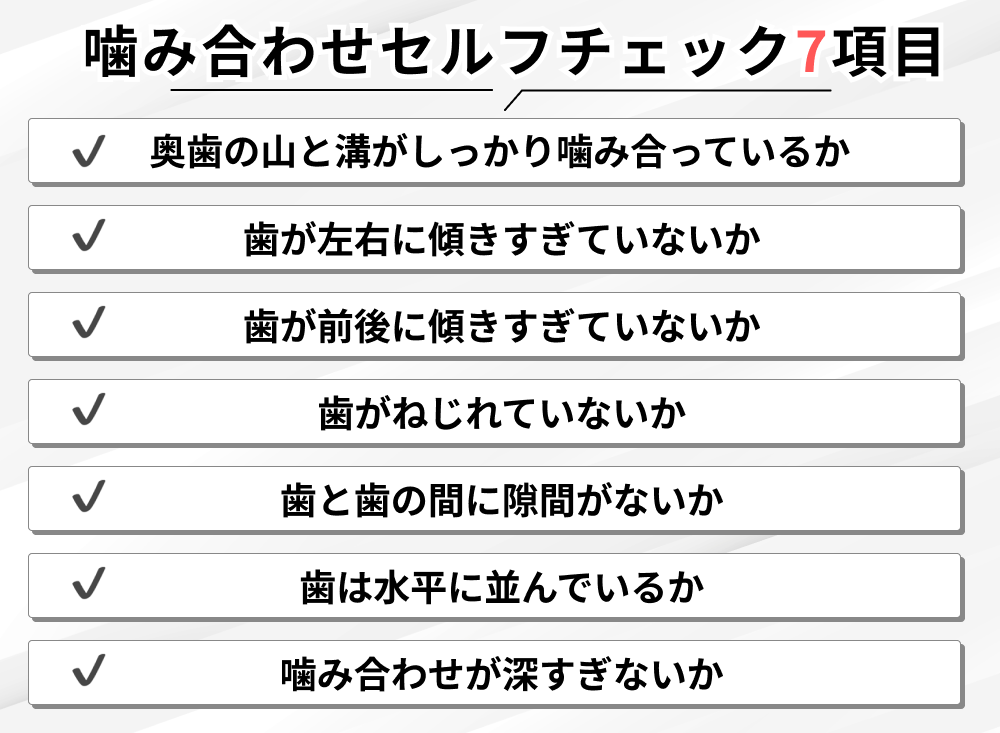

噛み合わせが悪いかはどうやってセルフチェックできますか?

「自分の噛み合わせに問題があるのでは?」と感じたときは、下記の7つのポイントをチェックしてみてください 。

鏡を見ながらチェックし、当てはまる項目が見つかった場合は、歯科矯正が必要となる可能性が高いので、クリニックに相談しましょう。

噛み合わせが悪いのはセルフケアできますか?

噛み合わせの悪さは、セルフケアで根本的に治すことはできません。

その理由は、噛み合わせのズレが「歯の位置」や「あごの骨格」、「筋肉のバランス」など、複雑な要因によって生じているためです。

たとえば、「片側だけで噛まないように意識する」「口の体操をする」といった工夫は、悪化を防ぐ補助的な対策にはなりますが、すでにズレてしまった歯並びや噛み合わせを元に戻すことはできません。

噛み合わせを正しく整えるには、歯科医師による専門的な診断と、矯正治療などの適切な処置が必要です。気になる症状がある場合は、早めに歯科医院で相談しましょう。

噛み合わせが悪いと感じたら早めに専門家に相談しよう

噛み合わせのズレは、気づかないうちに進行してしまうことも多く、自己判断で改善するのは難しいものです。

「少し違和感がある」「なんとなく気になる」と感じた段階でも、一度専門家に相談しておくと安心です。

「少し違和感がある」「なんとなく気になる」と感じた段階でも、一度専門家に相談しておくと安心です。

マウスピース矯正 Oh my teeth の無料カウンセリングでは、最短30分で歯科医師による口腔内診査・レントゲン撮影・3D歯型スキャンを受けることができます。

今すぐ治療を始めるかどうかを決める必要はなく、現在の噛み合わせや歯並びの状態を知るためのチェックとしてお越しいただくのも大歓迎です。

今すぐ治療を始めるかどうかを決める必要はなく、現在の噛み合わせや歯並びの状態を知るためのチェックとしてお越しいただくのも大歓迎です。

噛み合わせが気になる方や、「治療が必要なのか分からない」という方も、まずは無料診断で相談してみてください。

状況を知ったうえで、次の一歩を考えましょう。

状況を知ったうえで、次の一歩を考えましょう。